「日本スキー発祥の地」として知られる新潟県上越市の金谷山。市街地からほど近く、身近なスキー場として親しまれ上越市民なら誰もが知る山だが、標高145mのその山頂にはちょっと意外なものが建っている。

金谷山の山頂はどこ?

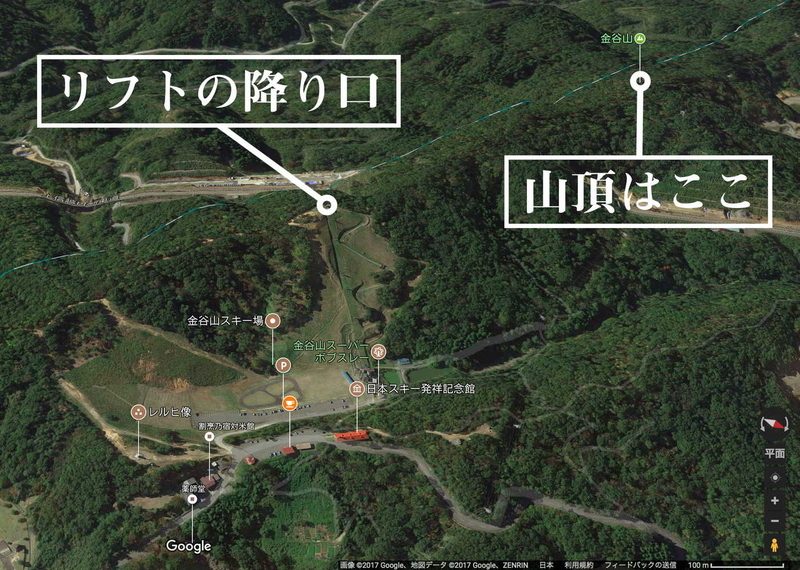

金谷山を下から見上げると、リフトの降り口付近が山頂に見えるが、そうではない。リフトの降り口付近は白旗山(標高132m)の山頂で、金谷山の山頂はそこから北西に尾根道を約700m行った先にあり、リフト乗り場からは見えない。

実際に行ってみた

金谷山スキー場のリフト沿いに斜面を登り、ボブスレーコースの脇道を少し下って、左手の登山道に入る。

山道は低木に覆われていて、時々横たわった倒木を避けながら軽いアップダウンを繰り返し、途中、上信越道のトンネルの上を越える。

リフト降り口から約20分ほど、左側前方のやや小高い林の中に何かが見えてきた。

頂上にあったのは……

木々や低木が生い茂る中に高さは3mほどで、50cm角の石碑がそびえ立っていた。正面には「高橋惣太郎一治之奥津紀」と彫られている。「奥津紀」とは神道で墓所や墓を指す言葉で、山頂には墓が建っていた。国土地理院の地図で確認してみたが、場所は紛れもない山頂だ。

辞世の句「ここに決めた!」

さらに石碑の裏側は漢字仮名交じり文の和歌が刻まれていた。高橋さんの辞世の句だろうか。

「いざここに わが のちのよを さだめまし まつかぜのおと たえずきくべく」

意訳すれば、「わたしの死んだ後はここに決めました。松風の音を聞いて過ごします」といったところだろうか。確かに、石碑の正面は高田のまちを見渡す方向を向いている。

高橋さんって誰?

高田平野から直江津の港までを見渡せるこの場所に墓を建てた高橋さんとは誰なのだろう。

1974年(昭和49年)に閉校した黒田小学校塩荷谷分校の閉校記念誌には次のように記されていた。

「高橋惣太郎の家は、南本町2丁目、三郷線入り口角にあった。(中略)明治から昭和初期にかけて盛大に酒造業を営み数々の功績を残して他界した。その墓は遺言によって寺に建立せず石碑の辞世にもあるとおり、松籟の颯颯たる山頂に建てられた」

また、南本町2丁目町内史誌によると、高橋家は江戸時代中期に長野から高田に移り、文化12年(1815年)に関町(南本町2丁目)で「信濃屋」という屋号で酒造業を創業している。これが現在の清酒「妙高山」で知られる妙高酒造の前身となっている。

地元実業界で活躍

高橋家は代々「慶治郎」または「惣太郎」という名前を襲名し、地元に実業界に名を残しており、最も有名なのは江戸時代後期の嘉永3年(1850年)に生まれ、大正元年(1912年)に亡くなった2代目慶治郎だ。「信濃」の「慶治郎」ということで醸造場は「信慶醸造場」と名付けられ、明治3年(1870年)には醸造場の隣に現在の「シンケイ薬局」(南本町2)の前身となる薬種問屋「信慶商会」を創業。高田の経済界で活躍し、明治35年(1902年)には衆議院議員に当選している。また、息子の文太郎は上越地域初の電力会社の設立に携わっている。

人知れず建つ金谷山の石碑は、この2代目慶治郎の兄の惣太郎のものだった。

髙橋家によると、惣太郎の没年や石碑がいつ建立されたのかは分からないという。ただ、この石碑については、雪があり石を運搬しやすい冬に作業員を雇い、当時高橋家が所有していた金谷山の山頂に石を運んで建立したと伝え聞いているという。